内 子 −木蝋商家の豪壮な町屋が並ぶ山間の町−

|

中世の門前市を起源とする内子は |

|

町の特徴

江戸後期から明治期にかけて木蝋生産で栄えた内子には、黄色身を帯びた独特の漆喰壁がつづく町並みが残されています。 |

|

|

100年前の内子 明治大正期の地形図が手に入らなかったので今回はお休みです。 |

|

町の歴史

内子は伊予西部の山間部にあって、諸街道と水運河川の結節点で交通運輸の要所にあります。 |

|

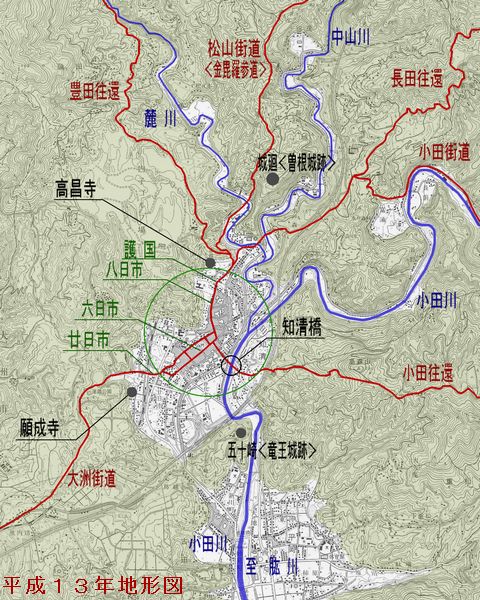

町の立地条件と構造 古来より内子に市が立ったは、この場所が交通の結節点だったからにほかありません。 江戸期においては、内子の町を中心に、下灘へ通じる豊田往還、広田村へ通じる長田往還、小田へ通じる小田往還が放射状に延び、松山街道、大洲街道、小田街道の諸街道がそれに加わりました。 大洲街道や小田街道は、江戸期以前からの四国遍路道で、松山街道は、金比羅参道や大洲藩の駅制を兼ねる本街道だったため、江戸期においては、廿日巾には宿場町も形成されてました。

そして、内子はこの地域の三大河川である麓川、中山川、小田川が集まる場所でもあり、三河川が合流した小田川は、約7km下流で肱川に合流して大洲を通り伊予灘に注いでいます。 内子は、船運と陸運の結節点に位置し、町は小田川右岸の河岸段丘に形成されたのです。

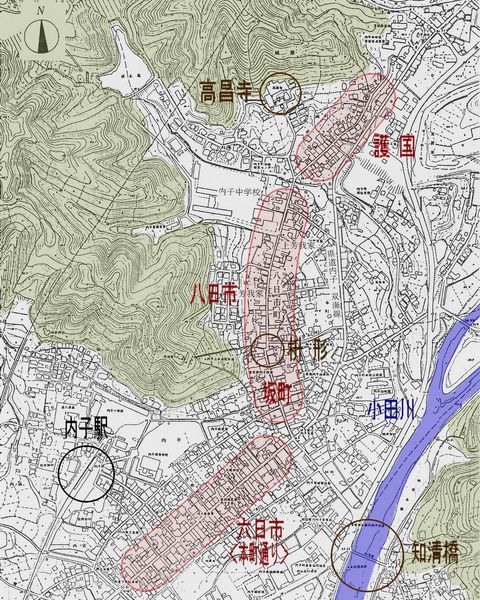

内子の北端で町を見下ろす最も高い場所にあるのが高昌寺です。 その前が門前町として発生した護国地区で松山方面からの内子の入り口にあたります。

その先の八日市は、山裾の地形に合わせるように緩やかにカーブしながら枡形とよばれる食い違い道までつづきます。 この八日市の通りには、江戸後期から明治期までの内子の最盛期に建てられた町屋が数多く残されています。 現在、木蝋資料館となっている上芳我(かみはが)家、その本家であった本芳我家(宅内は非公開)は、ともに明治大正期に建築された豪壮な町屋です。

むしろ、寛政年間(1790頃)に建築された大村家や旧米岡家(現、町家資料館)のほうが、親しみやすく好感がもてました。 いずれにしても、平入り二階建てで黄漆喰の塗り込め壁が内子の町並みの印象を決定付ける基本のトーンとなっているようです。

枡形を過ぎると、街道は小田川に向かって段丘面を一気に下ります。 ここにも表側を黄漆喰にし、腰を海鼠壁とした町屋が目につきます。 ここは坂町と呼ばれ、通りの先には小田川に突き出た五十崎の高台がアイストップとして見えます。 室町期から戦国期まで、ここには竜王城があったといわれ、城廻の曽根城に対峙する城として、内子の盆地だけでなく、小田川の水運と松山から大洲に向かう街道を一望に見下ろせる要害の場所でした。 坂町を小田川まで下った先には知清橋がありますが、この辺りはかつて小田川の船着場があったところで、船運の拠点と対岸の小田往還(四国遍路道)へとつづいていました。

坂町を下ったのちは右に曲がり、ここから本町通り(六日町)の町並みがつづいています 六日町には、明治期を通して木蝋商家が軒を連ねていましたが、明治40年、大洲から松山に抜ける幹線道路が新規に整備された際、八日市・護国では町の外れを通りましたが、六日市では街道(本町通り)を拡幅したため、多くの建物が軒を切り詰め、江戸期からの町並みがすっかり変わってしまいました。

| |

|

上芳我家 明治期に和蝋燭で財をなした芳我家の分家ですが、本芳我家にも下芳我家にも共通している豪壮さがあります。 しかし、二階の腰にまで回した海鼠壁、何重にも見える破風板、重々しい妻面の庇など華美な装飾が目につき、実はあまり好きではありませんが、山間の町の豪商の建物らしくて面白いと思います。 |

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2007.1 参考資料 ①「内子新風土記」内子町観光協会 ②「図説 日本の町並み 10 四国編」創史社 使用地図 ①1/25,000地形図「内子」平成13年更新

|