白 石

武家屋敷の名残りに水音が重なる小城下町

|

白石のまちあるき

宮城県の南端にあたる白石市の中心市街地は、伊達家重臣の片倉氏の城下町を起源としています。 |

|

|

白石の歴史

白石の歴史は、後三年の役(1080頃)で戦功を挙げた苅田経元が、この地を領して築城したのが始まりだといわれています。 |

|

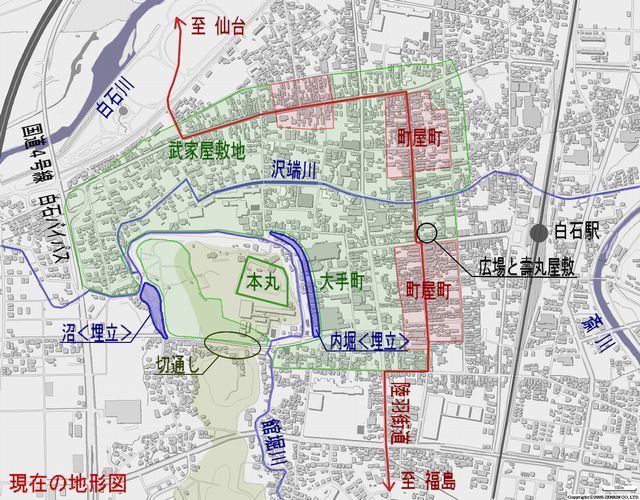

白石の立地条件と町の構造 白石は、北西方向に蔵王連峰、南東方向に阿武隈山地を望み、四方を山地に囲まれた白石盆地にあります。 白石は、江戸期における奥州街道の延長にあたる仙台道(明治6年に陸羽街道と改称)が通る東北地方の交通の要所にあたり、現在でも、道路は国道4号線と東北自動車道が、鉄道では東北本線と東北新幹線が通る、東北地方の幹線ルートに位置します。 白石盆地北部を流れる白石川は、蔵王連峰南麓に源を発する河川ですが、七ヶ宿ダムを抜けて白石市街地北側を流れた後は、斎川を合わせた後に国道4号線や東北本線と平行して東流し、約20km下流の槻木付近で阿武隈川に合流しています。

白石城は、白石川と斎川に挟まれ、白石市街地の西に位置する標高76m、比高25~30mのほどの高さの独立丘に城郭の主要部がある平山城です。 平成7年に再建された白石城天守は三階建てで、戦後に復元された白河小峰城(福島県)や掛川城(静岡県)などの木造天守の中でも最大級のものです。 白石城は、南側の尾根筋は空堀(切り通し)で切断し、西側には溜池と湿地帯が広がり、北面と東面を堀と土塁で廻らした城郭でしたが、本丸にだけは高石垣が積まれていました。

元々、本丸の周囲は全面石垣だったようですが、明治初期の城郭解体において、石垣を構成していた石の大部分が持ち去られたらしく、天守再建にあたっては、まず野面積みの石垣から復元工事は始まりました。 木造で再建された望楼型天守の造りは本格的なものです。柱には樹齢数百年の吉野檜や台檜、梁には鳥取産の赤松が使われたそうですが、その一方で鉄砲狭間などのディテールも細かに再現されています。

白石城の北と東の方向に広がっていた旧城下町を歩いて印象に残るのが、市街地を流れる「用水」とそこから聞こえる「水音」でした。 後小路の武家屋敷跡など東流する沢端川や城山の麓を南流する館堀川は、西益岡町(城下町時代の沼ノ丸・現 白石市営野球場)の手前で流れを分けていますが、ここから1.2km上流の六本松二番の付近において白石川から取水している小川です。

特に市街地を東西に縦断して流れる沢端川は、豊かな水量を誇り市街地の各所で水音が響かせ、白石を「水音のする街」として有名にしています。 沢端川が流れる城下町北部はかつての武家屋敷地で、静かな住宅地になっている付近一帯には、道路沿いに塀が廻り、所々に再建された屋敷門がみられ、今でも武家屋敷地の雰囲気が少しだけ残っています。

なかでも、後小路は中級武家屋敷地の面影をもっとも色濃く残す地区です。 中級武家の屋敷地だった後小路にある旧小関家は後小路南側東端の屋敷で、平成3年に小関家から白石市に寄贈されたのを機に全面的に修復されたものです。

一方、館堀川は城山の麓に沿って南に流れています。 城下町絵図をみると、現在の大手町の西側には、苅田総合病院、市役所、ショッピングセンターなどの敷地を南北に貫くように堀割り(内堀)が描かれていますが、ここに水を供給していたようです。 この堀割りが埋め立てられた後、ほとんど小川に近い館堀川は、防衛用の堀割りというよりは、炊事や洗濯など日常生活用水や農業用水に使われたようです。

大手町とJR白石駅の間には、かつて町屋町が展開していました。 明治32年の白石大火と駅前商店街として建替えが進んだため、かつての町屋町に古い町並みはほとんど残っていません。 しかし、町中には幾つかの土蔵が散見されますし、駅前通りと本町から中町の交差点に食違いに城下町時代の名残りを見ることができます。

道路が食違う本町角は、城下町時代に枡形のあった場所です。 最近まで高甚本店のあった跡地で、現在では綺麗に整備されて「すまi(い)る広場」となっています。 広場に隣接する壽丸(すまる)屋敷は、明治中期の店蔵、数棟の土蔵や書院屋敷、大正時代の母屋などが建ち並ぶ、明治期に興った白石を代表する豪商渡辺家の住宅でした。

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2008年9月 参考資料 ①「城下町「白石」 白石城とその周辺」 使用地図 ①1/25,000地形図 「白石」「白石南部」平成12年修測 「白石東南部」「大河原」平成13年修測

|