坂 本

霊峰比叡の東麓に広がる祈りの空間

穴太衆の石積みが連なる里坊の町

|

坂本のまちあるき

坂本は、比叡山延暦寺と日吉大社の門前町として中世より栄えてきた町です。

近世には、比叡山の僧が居を構えた「里坊」が日吉大社門前一帯に集積して、「寺院都市」というべき特異な町が形成されました。 |

|

|

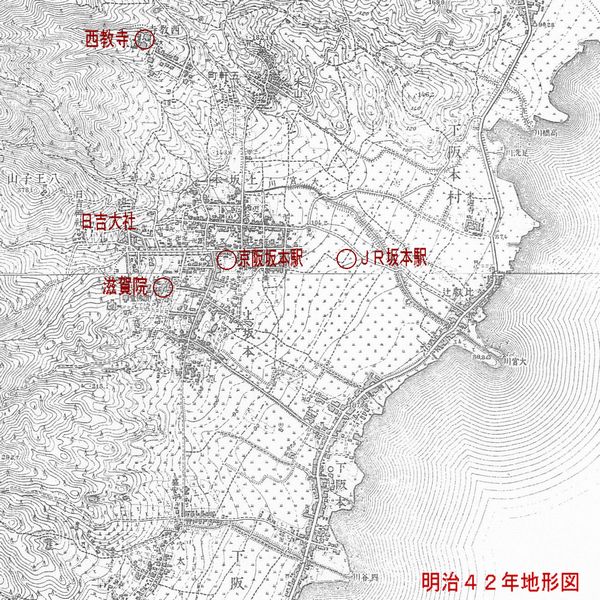

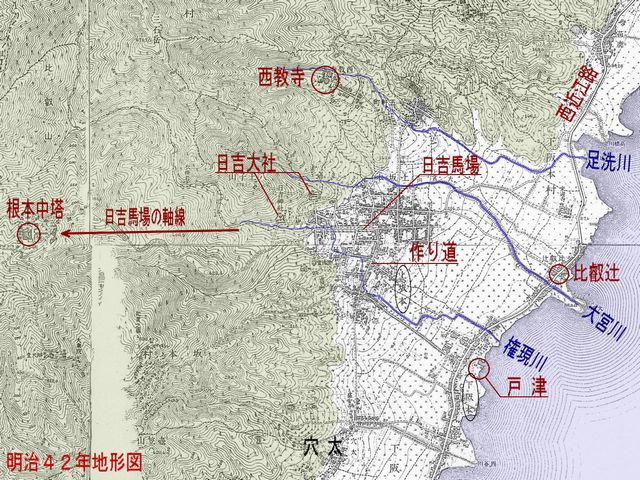

地図で見る 100年前の坂本 現在(平成17年)の地形図と約100年前(明治42年)の地形図を見比べてみます。 日吉大社と滋賀院(天台座主の居館)を中心とした坂本の町は、比叡山麓に整然と展開していて、碁盤目状の町割りに計画的な街づくりが行われたことを見て取れます。 城下町の造りとは違い、四方に道路が開いた開放的な町割りとなってるのが特徴です。 現在の地形図を見ると、寺院の記号がびっしりと集まっているのが見えますが、現在でも、これだけの里坊が残る巨大な寺町であることが分かります。 昭和2年に開設された京阪坂本駅は、町の中心部で日吉大社一の鳥居の直近に造られており、鉄道敷設にあたっては比叡山と日吉大社の全面的な協力があったのだろうと想像できます。 琵琶湖沿いに走る道路は、西近江路とよばれたかつての幹線道路で旧国道161号線で、これに沿って下阪本や比叡辻といった集落が点在し、これらはかつての湊町の名残です。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

坂本の歴史

中世における延暦寺、日吉社の門前町 |

|

坂本の立地条件と町の構造 坂本は大津市の北部地域に属し、大津市と京都市を区切るように南北に連なる比叡山の東麓に位置しています。 比叡山は、主峰の大比叡岳(標高843m)をはじめとして、四明が岳、横高山、水井山、三石岳など、標高約700メートル前後の峰がつづき、比叡山系から流れでる足洗川、大宮川、権現川などの小河川が形成する扇状地に坂本の町はあります。 坂本は、延暦寺及び日吉大社の門前町であった上坂本と、琵琶湖舟運の港町である下坂本の2つの町により構成されていたことは既に述べました。 明治末期の地形図には、碁盤目状に町割りされ山麓に広がる「上坂本」と記された町名と、琵琶湖沿岸で「西近江路」に沿って細長く展開する「下阪本」の町名がみられます。 大正初期から昭和初期にかけて建設された大津電車軌道(現 京阪坂本線)や江若鉄道(廃止)、そして坂本ケーブルなどはみられず、市街地も広がっていないため、山麓から湖岸にかけての等高線がくっきりと表現されています。 山麓の村々から湖岸への下り道は等高線に直交していますし、坂本の北に位置する天台真盛宗総本山の西教寺もその例に倣っていますが、上坂本の背骨にあたる日吉馬場は等高線とは直交せず、ほぼ東西方向を向いています。 日吉馬場の軸線を西に延ばすと、比叡山上にある根本中塔にあたることから、坂本の町は、延暦寺の本堂にあたる根本中塔を起点とした軸線沿いに町割りされたのかも知れません。

日吉馬場に直交して等高線に沿うように南下するのが作り道で、しばらくして左折し下阪本に下り湖岸にあたった場所が三津浜のひとつの戸津でした。 ここは中世の琵琶湖舟運の拠点で、比叡山及び京都への荷揚げの中心港があった場所ですが、現在ではその名残は少なく、付近一帯は親水公園として整備されています。 湖岸には朱塗りの桟橋と鳥居が設置されていて、毎年4月14日の日吉大社山王祭において、神輿を船に乗せる船渡御がここから行われます。

また、坂本の八条通りから湖岸に下りて西近江路に交わる交差点付近は比叡辻とよばれ、中世においては交通の要所として馬借(運送業者)の集住地でしたが、今では辻に若宮神社がひっそりと佇むばかりです。 戸津の桟橋から出発した船渡御は、唐崎沖で粟津御供を供えられ、若宮神社を帰着地として上陸して再び日吉大社に向かいます。

上坂本の北方約1kmにある西教寺は、天台宗総本山の延暦寺、天台寺門宗総本山の園城寺(三井寺)と並ぶ、400ヶ寺以上の末寺をもつ天台系仏教の一派である天台真盛宗の総本山であり、比叡山三塔のひとつである横川への登り口に位置しています。 総門をくぐると参道の左右に6つの子院が並び、正面突き当たりにある勅使門の奥の小高い寺地最深部には壮大な本堂が建つ中心伽藍があります。 江戸初期に落成した本堂も慶長期の客殿も、ともに湖方向ではなく南方向の坂本を向いています。

「坂本」という地名は、上坂本、下阪本という地図上の表示があったように、広くは山麓付近の坂本本町、穴太から、湖岸の下阪本、比叡辻、木の岡などの広範囲な一帯を表していたようですが、現在では狭義に上坂本を指すようになっています。 そして、坂本の町は、山麓の日吉大社と参道である日吉馬場を主軸として、八条通り、御殿馬場(滋賀院通り)、権現馬場、松の馬場という東西方向の通りに、街道筋である作り道が南北方向に直交して、町の骨格を構成してこれに滋賀院と数多の里坊が集積して町を構成していました。 里坊とは、比叡山上で学修を積んだ僧が晩年になって山麓に居を構えたもので、本坊としての滋賀院には天台座主が常住していました。 現在、坂本に残る里坊は50坊近くあるそうですが、それらは山上での三塔の位置と平行して、坂本の町の北から南へ横川、西塔、東塔と、概ね塔ごとに群集しているようです。

坂本の町並みの特徴は、「穴太積み」で知られる里坊一帯の石垣の美しさにあります。 「穴太(あのう)積み」とは、坂本穴太の石工衆(穴太衆)に伝わる石積みの手法で、自然石の面を巧みに生かした「野面積み」の一種ですが、素朴で柔かい風合いながら強固な積み方として知られます。 戦国末期から江戸初期にかけて、穴太衆は全国各地の石垣築造において活躍したとされ、安土城や彦根城などの石垣も穴太衆が積んだものといわれています。 坂本の町並み景観は、穴太積みの石垣と樹木の緑を町並み全体の基調とし、これに門や土塀、生垣、竹坦などが様々な変化を与える要素として加わることで構成され、そこに坂本らしい景観の豊かさが感じられます。

坂本には、日吉馬場をはじめ東西方向に幾筋かの通りがありますが、それぞれの通りは特徴をもった町並み景観をみせてくれます。 日吉馬場は坂本の中で最も広い通りで、町の背骨ともいえる中心的な位置にあります。 西の山麓側は日吉大社につながり、比叡山頂に伽藍を広げる延暦寺への参道でもあり、通りの軸線は、比叡山頂にある東塔の本堂根本中塔を向いています。 生茂った木立と等間隔に並ぶ灯籠、その外側に見え隠れする石垣と白塀、そして正面に比叡の山々を仰ぎ見る日吉馬場は、「道」というより、霊峰への厳かな「祈りの空間」にもみえます。 春の日吉山王祭においては、日吉馬場を行列が練り歩き、緑で取られた通り空間は祝祭の場となります。

御殿馬場(滋賀院通り)は、日吉馬場とは趣の違う空間となっています。 馬場正面には石垣と白壁に守られた滋賀院門跡の山門が控え、琵琶湖側の作り道に面した鳥居と石畳、そして沿道に連なる石垣と白塀が、日吉馬場に比べて、より閉鎖性の高い硬質な空間をつくりだしています。 滋賀院門跡(もんぜき)とは、天台座主(住職)が常住して延暦寺運営の中枢がおかれた寺院のことです。もともと皇族や摂関家などの子弟が出家して相承される寺院を「門跡寺院」といい、真言宗における仁和寺や大覚寺、天台宗においては滋賀院とともに大原三千院なども門跡寺院として有名です。 天台座主職には親王などが就任することが多く、滋賀院は門跡寺院のひとつでした。

権現馬場は日吉東照宮につづく通りですが、日吉馬場、御殿馬場に比べて勾配がきつく、沿道の木立が強調される通りです。 江戸前期に、家康を大権現と讃えて天台僧天海が建てた東照宮のうちの1つで、権現馬場の名前もここからきています。

日吉馬場の北側にある八条通と今辻子にも数多くの里坊が残っていて、穴太積みの石垣に門と生垣が美しい町並みをみせてくれます。

下阪本の舟運湊から上陸した参詣の人々は、松の馬場を上がり、作り道を北進して日吉馬場に入ったといわれています。 日吉馬場や権現馬場とは違い、延暦寺や日吉大社の門前町として賑わった作り道の沿道には、いまでも町屋が連なっています。 緩やかにカーブする道に沿って連続する作り道の町並みには、厳しい統一感はなく、むしろ長閑な調和といった感があります。改造されたり保存状態が良くないものも見受けられるため、いま一層の門前町景観への修復が望まれます。

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2008年10月 参考資料 ①「歴史の町なみ」保存修景計画研究会 西川幸治 使用地図 ①1/25,000地形図「京都東南部」平成17年修正 ②1/20,000地形図「大津」「大原」明治42年測図

|