宮 崎

歴史背景の希薄な県庁所在地

昭和以降に急速に発展した 南国リゾート都市

|

宮崎のまちあるき

宮崎ほど、南国リゾート都市と呼ぶに相応しい街はなく、また、それを自らのアイデンティティとして追求している街もありません。 |

左:大淀川沿いの観光ホテル群 右:幹線道路にはワシントン椰子の街路樹 |

|

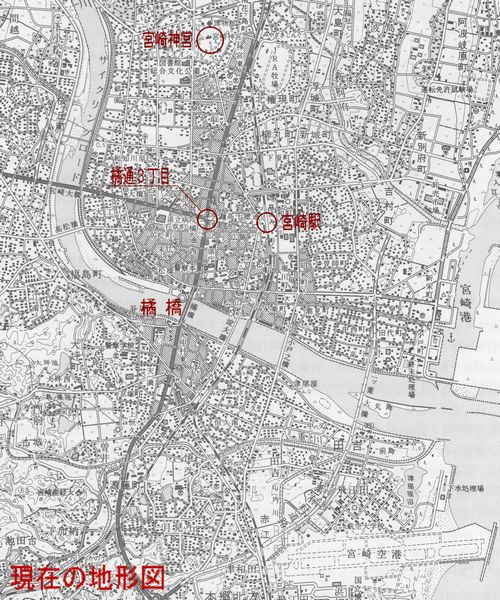

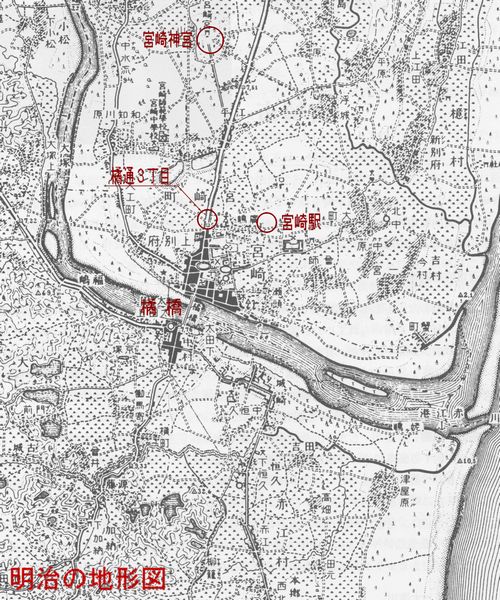

地図で見る 100年前の宮崎 現在の地形図(平成5年)と約100年前(明治35年)の地形図を見比べてみます。 明治35年の地形図は、宮崎に県庁がおかれて30年が経過した時点のものですが、橘橋の両岸に集落がみられるだけで、県庁所在都市にはみえない小さなものです。 北岸の市街地の中心となっているのが、現在の橘通り、上野町通り、旭通りなどで、宮崎駅や橘通3丁目の交差点付近には水田が広がっています。 現在、大淀川は護岸整備されて数本の橋が架けられ、市街地は大きく四方に広がり、日向灘沿いには宮崎空港と宮崎港がみられます。 ※10秒毎に画像が遷移します。 |

|

|

|

宮崎の歴史

宮崎市は、全国の県庁所在地の中で、最も古い歴史をもちますが、最も歴史の希薄な都市だといえます。 |

|

宮崎の立地条件と町の構造 宮崎平野は、四万十層群と宮崎層群の隆起により形成された平野で、隆起が速かったために、海岸段丘の跡が多く残されているところに地形的な特徴があります。 平野南部では、最大で約20mもの厚さでシラスが覆い、最大約3mの厚さで鬼界アカホヤ火山灰が覆っていてますが、一方で、大淀川や一ツ瀬川の下流部では、沖積平野が発達しています。 大淀川の下流部に広がる田園風景の中に、緩やかな小山が数多くみられるのはこのような理由によります。 宮崎市街地を悠然と流れる大淀川は、宮崎県と鹿児島県の県境に位置する中岳(標高452m)に源流にして、いくつかの支川を合わて都城盆地を貫流し、中流の山狭部を流れた後に宮崎平野に入って日向灘に注ぐ大河であり、流域面積2,233km2は、九州では筑後川に次いで2番目の広さを誇ります。 広く低平なイメージのある宮崎市街地にあって、最も高層建築が集まる場所が大淀川下流の沿岸部です。 橘橋を中心として、宮崎市役所や宮崎観光ホテルなどの観光ホテル、対岸には分譲マンションも数棟立地し、宮崎の代表的な水際景観を形成しています。

全国の県庁所在都市のなかで城下町でなかった都市は12市あります。 また、京都市、奈良市、大阪市、長崎市、長野市などは城下町より古い歴史をもっていますでの、それらを除くと、わずか7市となります。 その中で、山口市は幕末期における萩毛利藩の実質的な藩都であり、神戸市は古来からの大輪田泊・兵庫津を起源とし、横浜市は江戸末期に日米修好通商条約により開港した港町、さいたま市の中核をなす浦和と大宮は中山道の宿場町で、青森市は弘前藩の外港として江戸期から栄えており、いずれの都市も明治期以前からの歴史を有しています。 宮崎市のように明治以降に町が形成され、大正期に入ってからようやく市制が敷かれた県庁所在地は、北海道開拓の拠点として開発された札幌市ぐらいのものでした。 宮崎県が誕生した明治初期において、城下町の延岡、都城や港町の美々津ではなく、一農村にすぎなかった上別府村に県庁がおかれたのは、ここが宮崎平野の中心にあり、大淀川の河口に位置していたという、位置的な理由だったのかも知れません。 また、大正末期にようやく市制を敷いた宮崎市は、昭和以降の人口増加が最も顕著な市でもあります。 第1回の国勢調査が行われた大正9年、県庁所在都市で最も人口が少なかったのは浦和町の1.1万人(現 さいたま市120万人)、次いで宮崎町の2.1万人でした。 当時の同規模の県庁所在地としては、浦和町のほかに、鳥取市2.9万人(現 鳥取市20万人)、山口町2.5万人(現 山口市19万人)などがありますが、さいたま市のように、首都圏にあって平成大合併により一気に政令指定都市となった都市(合併前の浦和市人口は約50万人)は除くと、その後の宮崎市の人口増加は際立っているといえます。 一方、全国に40市近くある中核市の中で、宮崎市では、全就労人口に対する第二次産業の占める比率が約16%と最低であり、第三次産業のそれは約80%で鹿児島市などと並び最高レベルにあります。 宮崎市が観光産業に依存していることを示しています。

宮崎市を含む県南東部の海岸地方では、年間平均気温が18℃近くもあり、日本の中でも温暖な地域に属しています。 年間降水量は大抵2,000mmを超えており、年によっては3,000mmを超えることがあるなど、極めて降水量の多い地域ではありますが、一方で、年間の日照時間が平均2,200時間以上と多く、南海型気候の高知県や紀伊半島南部などとともに、全国で最も太陽に恵まれた地域のひとつでもあります。 特に、冬季の日照時間は福岡市など日本海側の2倍にのぼり、九州各地が雪に見舞われた時でも、宮崎市だけは晴れていることもあり、冬に晴れの日の多いことが宮崎の天候の大きな特徴となっています。

一年を通して温暖で冬季に晴天の多い宮崎の気候は、各種のスポーツのキャンプ地に選ばれるようになりました。 昔から宮崎は読売ジャイアンツのキャンプ地として有名でしたが、現在では西都市、日南市などを含めた宮崎県南部で、プロ野球の5球団、Jリーグの8チームがキャンプを行うようになっています。 宮崎市南部には、サンマリンスタジアム(現 読売ジャイアンツキャンプ地)を中心とする宮崎県総合運動公園が、西部には、ひむかスタジアム(北京オリンピックの星野ジャパンや福岡ソフトバンクホークスのキャンプ地)を中心としてグランドやテニスコートを数面備えた生目の杜運動公園内が整備されています。 そして、バブル時代のリゾート法の遺跡ともいえるシーガイアも、最近はキャンプ地のひとつとして利用されるようになりました。

宮崎市街地の基点となるのは、橘通り(国道10号線)と高千穂通り(宮崎駅前通り)の交差点にあたる橘通3丁目、そして大淀川に架かる橘橋です。 宮崎の地を南北に大きく二分する大淀川。その下流に初めて架橋されたのが橘橋です。 河北の延岡藩と高鍋藩、河南の飫肥藩の戦略的都合により、明治の初年まで、大淀川下流部には橋がなく、両岸を結ぶ交通機関は渡し舟だけでした。 維新後もしばらくの間は橋を架けることが許されず、住民は不便な生活に甘んじていましたが、これを憂いた宮崎の医師福島邦成は、橋の有用性を説きながら架橋の申請を繰り返し、建設費用を私費でまかなうという条件付きで架橋を許可されたのでした。 以降、橋は6度の架け替えを経て、昭和54年に完成した4車線の橘橋は7代目にあたります。

宮崎のメインロード「橘通り」の名称は橘橋に由来します。 橘通り3丁目の交差点には、百貨店の「山形屋」と「ボンベルタ橘」が並び、宮崎市街地の中心地となっています。

ここに2つの百貨店が対峙したのは昭和30年前後であり、それまで、ボンベルタ橘の前身である橘百貨店はもっと橘橋近く(橘通五丁目)にあり、山形屋は旭通一丁目にありました。 戦後まで宮崎の中心地は、橘通り裏の上野町通りと川沿いの旭通りでした。 橘通りの西側、西橘通りと中央通りの一帯は歓楽街となっていますが、その南側の上野町通り付近には変わった風景がみられます。 「大成銀天街」の鉄製アーケード、「ショッピングセンター青空」の看板を掲げるバラック建て商店街、「ヘンリー岬灯台」の建つ三角広場と「木挽」の巨大アーチです。 この付近は昭和30年代まで、映画館があり、商店が軒を連ね、露天市が並び、宮崎の繁華街の中心地だったといいます。 明治前期に架橋された初代の橘橋は、上野町通りに直結していたといわれ、架橋前の渡船場も現在の宮崎市役所の場所にあり、ここから延びる上野町通りは、江戸期から遊交街があった場所として知られていました。

「大成銀天街」は、昭和29年に架けられた長さ80mの鉄製アーケードです。 鉄製枠にガラスをはめ込み、宮崎らしい太陽一杯の明るいアーケードは、建設当時の姿をそのまま残しており、戦後、バラック建ての商店が並ぶ通りに出現した、当時としては他を圧倒するスケールの構造物だったようです。 現在では、アーケード沿道には数店が店を開けている程度で、ほとんどの店はシャッターが下りていて、中には駐車場になっている場所もあります。

「ショッピングセンター青空」は、戦後に開設された宮崎で最初の生鮮市場だそうです。 バラック建てから始まったいくつかの商店街が合同したもので、長年、宮崎の人々から「青空市場」と通称されてきましたが、昭和50年頃にこの共通名称を掲げるようになりました。

宮崎を代表する焼酎銘柄「木挽」のアーチから、バージニアビーチ広場までの短い区間は、宮崎一番の風俗街となっています。 戦後から続いた露天の青空市場が撤去されて三角広場となり、平成16年に市制施行80周年を記念して、姉妹都市・米国バージニアビーチ市にあるヘンリー岬灯台を模したモニュメントが設けられたのですが、灯台銘版の説明文を呼んでも、どうにも取って付けた感が拭えません。

東国原知事が就任して以降、宮崎市街地で一番の観光スポットは宮崎県庁周辺のようです。 昭和7年に建築された県庁本館は、宮崎市内では数少ないレトロ建築ですが、最近は宮崎の観光コースとなっているようです。 私が訪問したときも、守衛さんが館内の案内チラシを配り、沢山の観光客が建物内を見学している姿が見られました。 また、県庁本館前の楠並木通りは、宮崎の代表的な通りの一つとして多くの市民の方々に親しまれています。 幅員30mほどの道路の歩道には、樹齢100年以上の楠の大木が2~30本生茂り、春には緑のトンネルとなり観光名所となっています。 県庁の近くにある宮崎県文書センターは、宮崎農工銀行として昭和元年に竣工した建物で、日本勧業銀行(現 みずほ銀行)に合併された後、平成14年より宮崎県の施設をなりましたが、恐らく宮崎市街地で最も古い建物だと思われます。

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2008年7月 使用地図 ①1/50,000地形図「宮崎」明治35年測図 ②1/50,000地形図「宮崎」平成5年修測

|