美 濃

美濃和紙で栄えた卯建の上がる川湊の町

|

美濃のまちあるき

良質の原料と清流の恩恵をうけた美濃和紙が、長良川の中流域にある美濃の町に繁栄をもたらしました。 |

上左:本卯建の連なる美濃独特の町並み 上右:和紙産業を支えた川湊の跡 下:長良川沿いに広がる美濃の町(小倉山山頂の展望台より) |

|

美濃の歴史

美濃の町は、明治後期まで「上有知(こうずち)」とよばれていて、関が原の戦いの後に新たに領主となった金森長近による町割りに始まります。 |

|

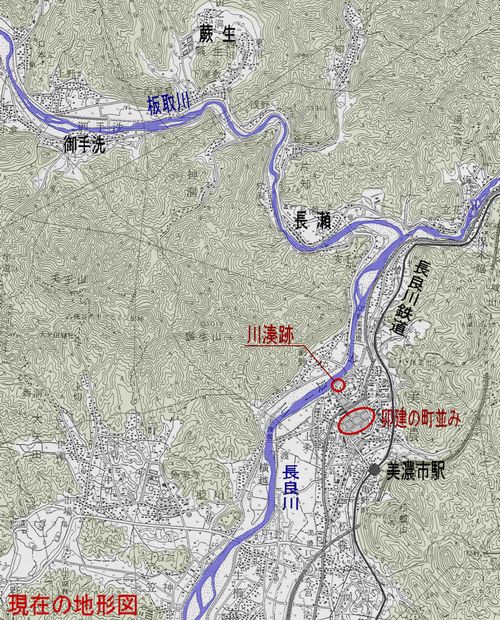

美濃の立地条件と町の構造 木曽三川のひとつである長良川は、岐阜県、福井県、石川県にまたがる両白山地の最南端に位置する大日ヶ岳(標高1,708m)に源を発して伊勢湾に流れ出る大河で、美濃の町は長良川の中流域にあります。 渓谷を縫うように流れてきた長良川は、美濃の少し上流で、牧谷地域から流れくる板取川を合わせて、比較的緩やかな流れとなり川幅も広くなります。 明治後期まで存続した川運においては、美濃から約3km上流にある立花が最上流の湊にあたり、この付近が船運遡上に限界にあったようです。 そして、後背地に平地をもつ川湊としては、美濃の湊が長良川舟運の最上流に位置していたのです。

美濃和紙の主生産地だった武儀郡(現在の美濃市と関市にあたり平成の大合併時に消滅)では、家内製手工業による紙漉き業が発達し、明治末期においては製紙業に従事する家が3700戸を数えていましたが、その半数が板取川沿いの牧谷地域に集中していました。 河岸に散在する村々のうち、長瀬村や蕨生村には、明治初期において既に製紙に関する試験場や伝習場が開設されたようで、輸送手段が川運から馬車、鉄道へと移り変わる中でも、機械製紙が増加する戦後まで牧谷の紙漉き業は栄えていました。

関が原の戦いの後に飛騨一帯を領した金森長近は、長良川の船運の遡上限界にあり、周辺諸国との交通の結節点にあたるこの地に、上有知地域を治める城下町を建設しました。 城郭を配した小倉山の麓に長良川の川湊を設け、丘陵反対側の長良川河岸段丘上に町屋町を配し、南北二本、東西四本の通りを直行させて漢字の「目」の形に町割りをしました。

南北二本の通りは、北側(城側)を一番町通り、南側を二番町通りといいますが、若干勾配がついてはいるもののほぼ平坦で、ここから北側や西側には急な下り坂になっていて、この町が河岸段丘にあることが実感できます。 長良川上流の城下町郡上に通じる郡上街道、金森氏の本拠飛騨高山への往復のため整備された津保街道、そして、長良川下流の岐阜や関とをつなぐ街道など、新しい城下町は四方から集まる街道の起点となりました。 また、目の字に町割りされた町の角々には、願念寺、円通寺、宝勝院、来昌寺、善応寺などの諸寺院を配置して、防衛の要所としたようです。

城下町で最も重要な寺社は、目の字の町屋町付近にはなく、小倉山の南西で長良川沿いにある微高地に位置する清泰寺と八幡神社です。 清泰寺は美濃における金森氏の菩提寺で、有知地域では臨済宗妙心寺派の大寺として末寺を多く持つ有力寺院のひとつにであり、八幡神社は上有知の産土社として、金森長近の入封前から成立していた神社です。

現在、国道156号線の通る一帯は、かつて長之瀬谷と呼ばれた湿地帯で、現地を歩くと、国道が微妙に谷地になっていることがわかります。 この付近から長良川岸までの一帯は殿町とよばれます。 目の字の町屋町から、殿町を下って長良川沿いの湊を通り、渡河した後に牧谷まで通じている道は牧谷街道と呼ばれ、牧谷の山間集落で漉かれた和紙が、上有知の紙問屋まで運ばれた道でした。 殿町から川岸への下り坂付近には、明治初期まで上有知の花柳街でとても華やかだったそうですが、今ではその名残はまったくみられません。

川湊跡の傍には、江戸末期建造と推定されている木造の灯台が高く聳え立ち、その足元には、文化10年(1813)の銘をもつ石造の常夜灯が座しています。 街道から川面まで下りる石段とその先にある石畳が、ここが船着場の名残であることを伝えてくれます。 一方、石段の山側には、舟運の交通安全を祈願した住吉神社が残り、今も湊町の人々によって守られているようです。 付近一帯は湊町とよばれ、かつては多くの船頭が居住した船頭屋敷が、川湊付近一帯に並んでいたそうですが、今ではその面影は全くありません。

中世に佐藤氏が上有知を領していた時代、町は長良川河畔にあり、度々の水害に会ってきたため、長近は河岸から少し離れた段丘上に新しい城下町を建設しましたが、一方で、水利が悪いために火災類焼による被害が大きかったといわれています。 江戸中期まで町屋はすべて板葺き屋根だったらしく、火災に弱い上有知では、延焼対策として屋根上まで防火壁を上げる卯建が発達したとされています。 しかし、水利の悪い場所にある町屋町が美濃だけにしかない訳ではありませんので、この地に本卯建が非常に発達したのは、他に何か理由があったのだろうと思います。 長良川上流の城下町郡上八幡において、町屋の防火壁は袖卯建が主流で本卯建はまったく見られませんが、袖卯建は漆喰で塗り込められることなく、すべて真壁造りで木製の柱が露出しています。 土蔵造りに見られるように、消石灰を主原料とする漆喰塗り、瓦を漆喰で貼り付ける海鼠壁、大谷石に代表される石貼り外壁など、日本の防火壁は「土」系の材料が主役ですが、森林資源が豊富な飛騨地方においては、木材を主な材料とし、延焼を建築構造材の形状によって防ごうとしたのかも知れません。

美濃の町中には、本卯建の上がる町屋が20棟近くありますが、これだけの本卯建が残る町並みは、おそらく全国で美濃だけではないかと思います。 道幅も広く見通しが利くため、屋根面の上にまで立ち上がる本卯建の連続は、景観を構成する要素としてはとても目につき、軒の揃った町並みに心地よいリズム感をもたせています。 また、連続する家並みが創りだすパースペクティブの焦点にある山々の緑が美しく、これが卯建の町並み豊かさを与えて、美濃独特の奥行き感のある景観を形成しています。

美濃の町にある20棟近い卯建には、よく見ると建築年代や明治以降の改修の程度により、それぞれ特徴があるようです。 江戸期の素朴な構造と意匠の卯建から、明治期の嗜好を凝らした豪華な卯建まで様々なものがあり、卯建の発展過程が分かる点でも貴重なものといわれます。 数多くある卯建を上げた町屋の中でも特に注目すべき家屋を紹介します。 小坂家住宅は、母屋から酒蔵までが江戸期の築造で、軒下に吊られた杉球が代々造り酒屋を営んできたことを伝えてくれます。 むくり屋根の町屋は珍しく、上方の影響を受けたものと考えられ、鬼瓦のない古風な卯建の飾りは、明治以降の改修が少なかったことを示しています。 軒下の箱は防火の神棚で、棟にある小ぶりな煙出しも卯建風に作られ、古くからの美濃の町屋の特徴をよく残していますが、京風を強調する一階の縦格子や、立派な犬矢来(いぬやらい)は出来過ぎの感もあります・・・ もう一方の常磐町にある小坂家住宅は、江戸中期に建築された町屋で、元禄年間には金融業を営んでいました。 両端の壁を屋根より一段と高くしている卯建をみると、これが本来は防火壁であったことを示している好例だといえます。ただ、卯建が塗込め壁となっているのは、明治期の改造だそうです。

松久家住宅は、江戸期には扇屋という酒屋だったようですが、卯建を支える柱も塗込めにならず当初の姿を残しています。 後年に、二階が増築されたため、右側の卯建が切り落とされた名残が見られます。 サッシや引き戸が入れ替えられ、妻面にはサイディングが施されているなど、明治以降に改変を受けてきた名残りがよく見られるところが特徴的です。 今井家住宅は、和紙の原料商として繁栄しました。 江戸中期の建築といわれ、破風瓦や懸魚のないシンプルな卯建や粗野で野太い格子など、古風さがよく残った美濃地方を代表する家屋だといえます。 写真の屋根の色が飛んでいるのはご愛嬌・・・

卯建以外にも美濃独特の防火対策(「対策」というより「願い」か?)が幾つか見られます。 それぞれの町内には、2ヶ所くらい必ず防火の神様である秋葉神社や津島神社の祠があり、「屋根神様」といわれる木箱が置かれている町屋も目に付きます。 「屋根神様」の入る木箱は、一階庇の上や下、地面にあるものもありますが、いずれも伝統的な町並みに溶け込むようにひっそりと存在しています。

江戸期から明治期にかけての町屋の遺構を残し、落着いた佇まいを見せる美濃の町並みは、周囲の山々や長良川という恵まれた自然を背景にもつことで、その魅力をより一層際立たせています。 |

まちあるき データ

|

まちあるき日 2008年10月 参考資料 ①「卯建の町並み 美濃地区伝統的建造物群保存対策調査報告書」 美濃市 ②「地図で読む岐阜 飛山濃水の風土」 使用地図 ①1/50,000地形図「美濃」平成9年修測

|