角 館 -深い木立と枝垂桜の城下町-

|

黒板塀の連なる武家屋敷に 樅や柏の巨木が深い木立をつくりだし |

|

町の特徴

角館は、陸奥の山峡にあって、ほかの城下町にはない奥行きと立体感をもった町だといえます。 |

|

|

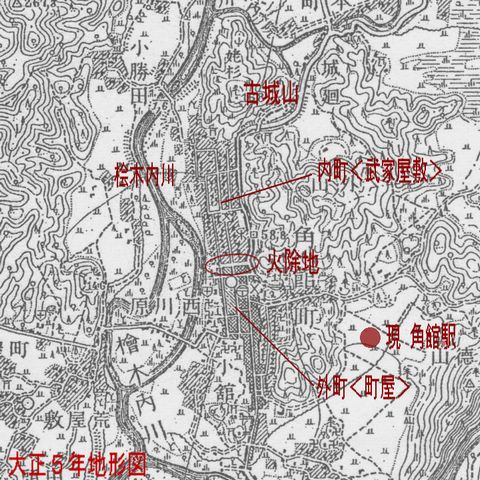

100年前の角館 大正5年の地形図を見てみます。 後述しますが、角館の城下町は古城山の南麓に南北に長く展開し、火除地(防火のための空地)をはさんで武家屋敷(内町)と町屋(外町)に分かれていました。 現在、かつての火除地には、旧角館役場などの建物が建ち並んでいますが、大正期には火除地はまだ残されていたことが分かります。 現在の角館駅は小高い山をはさんた水田だった場所にあり、桜並木で有名な桧木内川は蛇行して2本の河道があったことが記されています。 |

|

|

町の歴史

角館城が、戸沢家盛により出羽仙北の地の東北端に築城されたのは、15世紀中頃といわれています。 |

|

町の立地条件と構造 角館は、大仏岳と田沢湖を源流として流れてくる桧木内川の左岸に位置し、南には玉川が流れ、北東方向には古城山、外の山、大威徳山など、比高100m程度の小高い山々に囲まれた場所にあります。 桧木内川と玉川は、角館の南で合流して仙北盆地を南流して大曲で最上川に合流しています。

秋田新幹線(田沢湖線)角館駅は、旧城下町の南東の外れにあります。 桧木内川に沿って南北に長い角館城下町は、ほぼ真ん中で区切るように東西方向に火除地(空地)があり、北側を武家屋敷地として内町とよび、南側を町屋町として外町とよんだことは既に述べました。

城下町の最北端には古城山がそびえ、そこから旧城下町が一望できます。 山頂からみる角館の町は 山と川には挟まれたなんとも窮屈な場所にあることと、武家屋敷にみえる木立のボリューム感が目につくことが印象的です。

町歩きしたのは枝垂桜の開花前でしたが、旧城下と桧木内川沿いと山腹との三段構えで植わっている桜たちは、満開の季節にはさぞ見事な景観を見せてくれるのだろうと思います。

角館駅から歩き始めて外町を通り、かつての火除け地を抜けて内町に足を踏み入れ、目の前に武家屋敷が広がったときの素晴らしい光景は忘れられません。 それぞれ高さ20~30mはあるかも知れない樅や柏の巨木や赤松の老木の木立ちが、古城山や外ノ山などの周辺の山々と相まって、この武家屋敷群をとても立体感のあるものに印象つけています。 屋敷の軒先に庭木が植わっているのではなく、木立の中に屋敷が点在している、と表現するほうが適切だと思えます。

桜の季節前に訪れたため、名物の枝垂れ桜はまだ蕾のままでしたが、それが樅や柏の木立の大きさを一層際立たせていました。 ある意味、高野山奥の院において、林立する杉の巨木の足元に苔むした無数の墓石がある光景が、一種独特の清浄感をたたえているのにも似ています。 一直線に伸びる道は、明治期以降に拡幅されたのではなく城下町時代のままですが、その幅はゆうに10m以上あり、およそ城下町らしくありません。 この道に広さと、木立の創りだす立体感が、この武家屋敷町を、大きく、そして高く、見せています。

黒い杉の縦板塀の連なりと屋敷門は、立体感のある木立に水平方向の奥行きを創りだしています。 ほとんどが近年に復元されたもののようですが、武家屋敷の母屋の中には、往時のまま残るものがあることに驚かされます。 縦板の木塀と質素な屋敷門をくぐると、木立の中にはさらに質素な造りの屋敷があり、茅葺屋根の家屋や板葺き屋根のものもあります。 武家屋敷の敷地は広いものの、建物はあくまで質素で、広い庭では、自ら畑を耕し、また武芸の鍛錬をしていたのであろう、武家の生活空間がそこにはあります。 角館の町並みは数々の邦画の撮影場所となってきましたが、最近では「たそがれ清兵衛」や「隠し剣 鬼の爪」などの時代劇の舞台となりました。 映画「たそがれ清兵衛」での清兵衛の自宅が岩橋家、清兵衛が生死をかけた死闘を演じた余吾邸の舞台となったのが松本家です。また、青柳家は、映画「隠し剣鬼の爪」の撮影場所となりました。

広い道、木立と枝垂れ桜、板塀と屋敷門、これらのほかに、角館の武家屋敷を強く印象づけているもうひとつの要素に、板塀の足元を流れる清流があげれられます。 北側の山間から流れ出てくるのでしょうが、道の側溝としてはかなりの水量があり、水音には木立の清浄感をより引き立たせる効果があります。 火除地には かつて約3m程の高さの土塁があり、内町と外町を遮断して木戸を設けて出入りを監視していたといいますが、いまでは土塁も木戸もありません。 替わって、最近まで、役場(合併前の角館町役場)や図書館などが建っていましたが、いまでは図書館は移転し、周囲にあった飲食店なども立ち退いたようで、ほうぼうに空地が目立ちます。 都市計画道路の整備に合わせて、かつての火除地を再生しようとしているのかもしれませんありません。

立体感のある木立と木塀の武家屋敷群は、旧内町のほかに城下町南部の田町にもあります。ここは佐竹氏の直臣 今宮氏とその武士団が居住していたといいます。

かつての外町、現在の岩瀬町や下新町辺りには煉瓦造りの蔵屋敷が散見されます。 正確には煉瓦張り土蔵造りの商家ですが、明治15年の外町の大火の後に建築されたものが多く、安藤家のように全面が煉瓦張りのもの、基壇部が石張りで壁面が煉瓦張りのものなど、様々な外壁がみられます。 日本古来からの土蔵建築と当時の擬似洋風建築が合体した例として面白いものがあります。

|

歴史コラム

角館の枝垂れ桜と染井吉野

|

角館の佐竹北家初代の佐竹義隣は、明歴二年(1656)に「所預」として角館に入りました。 義隣は本家佐竹義宣や芦名義勝の妹の於奈須と京都の公家高倉大納言永慶の二男として誕生し、佐竹北家継嗣となった人物です。また、二代目義明も京都の公卿三条実号の娘を室としたことから、角館には多くの京風文化が移入されました。 その一つが武家屋敷の枝垂れ桜であり、一説には義明室の嫁入り道具に枝垂桜の苗木が入っていたとも伝えられています。 江戸期を通して武家屋敷全域に植えられるようになったようですが、桧木内川沿いの染井吉野は昭和に入ってから植林されたものです。 昭和初期は恐慌や水害冷害などで農村が疲弊していましたが、この救済のために昭和8年桧木内川の護岸補強と堤防工事が実施され、翌年に苗木600本が植林されました。 堤防全長2kmに二間間隔の千鳥状に植えられた桜は、現在、見事な花のトンネルを作っています。 昭和49年、枝垂れ桜153本が国の天然記念物指定を受け、翌年には桧木内川堤の桜が国名勝指定を受けました。現在も様々な保存事業が実施され、その景観維持に努めています。

|

まちあるき データ

|

まちあるき日 2007.3 使用地図 ①1/50,000地形図「角館」平成元年修正 ②1/50,000地形図「角館」大正5年測図

|